バッハのフーガを埋め尽くす十字架(写真付き)

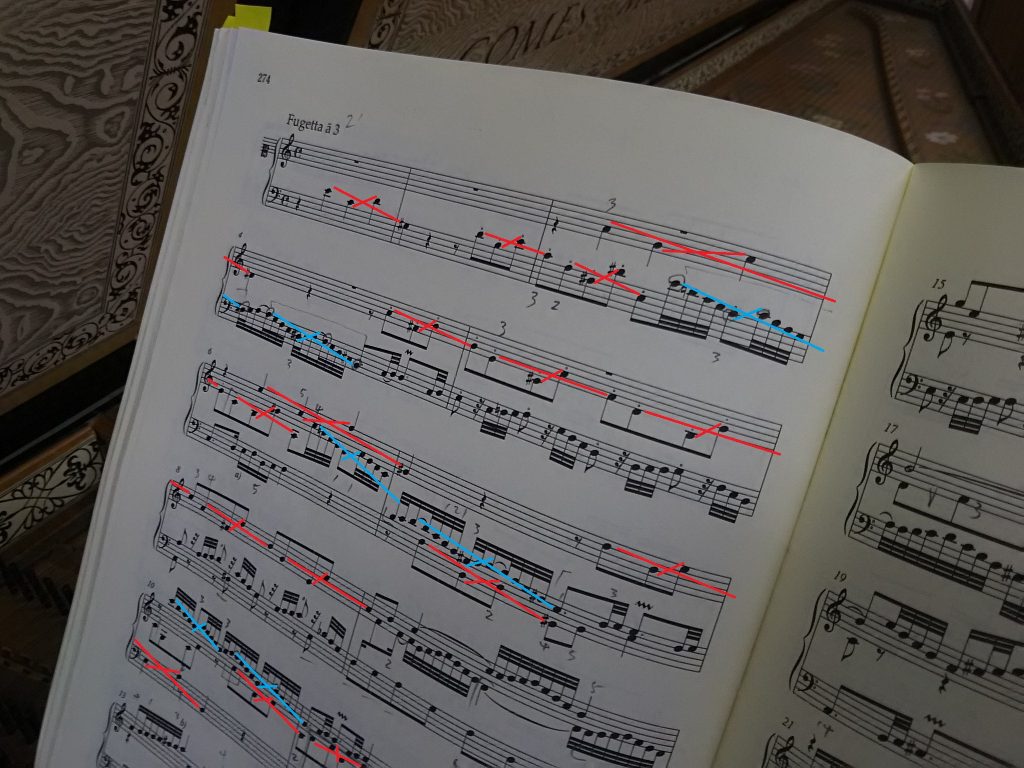

バッハの平均律クラヴィーア曲集第2巻から、イ短調のフーガです。ジグザグに動く4つの音符を結ぶと、楽譜に十字架が現れます。写真で赤い線で結んだのがそれで、「十字架の音型」と呼ばれています。

特に冒頭の4つの音(ミ、ド、ファ、ソ#)は、ヘンデル(メサイアの”And with his stripe”)やモーツァルト(レクイエムの”Kyrie eleison”)も使った伝統的な主題です。死ぬほどの苦しみを表す特別な場面で象徴的に使われました。いけない音程である減七度を含み、その異様な響きは一度聴くと忘れられません。

それにしてもバッハのこの曲は十字架で埋め尽くされていますよ。十字架の主題だけでなく、相手を務める32分音符の対主題も、核となる音を結ぶとやはり十字架(青い線で結んだもの)が現れます。バッハはとにかく何でも徹底的に追及する人ですね。

こんな曲を練習していると、胸が苦しくなってきます。だんだん弾けるようになってきて感情移入できるようになってくると尚更です。でも音楽家は気晴らしに楽器を弾くのではないですから、それも務めのうちです。

「務めのうち」なんて言いながら、じつは自分でこの曲を選んだんですけどね。楽譜をもう1ページめくれば対照的にさわやかな曲があるにもかかわらず。

音楽は、単に癒しのメロディーで耳に心地よいだけではないと思うんです。たぶん、喜怒哀楽を始めとしてあらゆることが音楽に託されているのでしょう。今の私は「胸が苦しくなる」くらいのことしかはっきりとは分かりません。でも、練習していて気持ちがいいわけではないのにこの曲に引き付けられるのは、バッハがもっと高い次元の何か大切なことをこの曲に託したからなのでしょう。

追伸(2021年9月28日):

この曲を私が弾いたビデオができました。上の楽譜の写真を見ながらお聴きになれば、「十字架の音型」の異様な響きがよく聞き取れるでしょう。

あなたのコメントをお待ちいたします

下のほうのコメント欄で、あなたのお考えをお聞かせくださると嬉しいです。

(システムの都合により、いただいたコメントがサイトに表示されるまでに最長1日程度お時間を頂戴する場合があります。あらかじめご承知くださいませ。)

昨年10月の記事「新潟大学で通奏低音の講義」でも

十字架の音形を取り上げてらっしゃいましたね。

(あの十字架には減7度の音程はありませんが)

ヨーロッパの作曲家にとって、特別な意味を持つ音形なのでしょう。

ありがとうございます。

この種の象徴は、まだまだたくさんあるんですよ。折を見てご紹介します。

考えてみると、バッハの名前そのものが

BACH=シ♭ラドシ(ナチュラル)という、

音域は狭いですが「十字架の音形」になっていますね。

きっとバッハは、若い頃から、他の音楽家以上に

それを意識していたのではないでしょうか。

そうですね。私もそう考えています。

「務めのうち」-このことが心に残りました。家合映子(゜))<<。

ありがとうございます。「音楽家の務め」というような真面目なことを考えさせられる、バッハの作品の力ですね。

きれいな写真ですね。

丁寧に、きれいに線が引かれています。

作曲した方は十字形を意識して使われたのか、それとも

その考えた(浮かんだ)メロディが十字形になったのか

どちらが先だったのかなあ など考えています。

線は写真の上に画像編集ソフトで書き込みました。

「十字架の音形」はバッハよりもずっと昔からの伝統で、バッハもそれに従ったというわけです。

お返事、ありがとうございました。

どちらも新しい知識になりました。

十字形の音符の形は前にお聞きしていましたが、いつ頃からとかなどは

しりませんでした。これから少し調べてみようと思います。

「十字架の音型」とパソコンで打ち込んだら、実にいろいろ載って

いました。1.「白鳥の湖」のモチーフは十字架音型?」

2.バッハの神学文庫>>1神のダンス

3.バッハ、ミステリー作曲家としての実像に迫る

・・・とかたくさん出てきました。そして八百板先生のこの文も出ました!!

読むのも理解するのも大変だと思いました。それよりも聴いて何かを感じる

ようになるのがいいかなと考えているところです。

そうですか、私の文も出てきたんですね!

この種の話題は、それを理解できないと音楽が楽しめないと考えるのではなくて、それほどまでに作曲家が意味を込めようとした大切な曲だと考えればよいと思います。

そんなに沢山十字架があるとは知りませんでした。私でも丁寧に見ていけば探せそうです。

ありがとうございます。

ジグザグの音の動きなら全て十字架の線を引くことができますが、その中でも特異な音程を含んでいたり、合唱曲なら歌詞の内容が関連しているなどの限られた場合にだけ、作曲家が十字架を意識したと考えることができます。その判断は最後は演奏者の主観になりますけれど。

(あらためて)八百板先生と何か大切なことを共有できそうで、嬉しく思いました。

ありがとうございます。

バッハは宗教音楽でなくても宗教的ですよね。

「無伴奏ヴァイオリンの為のパルティータ2番」の、シャコンヌの中間部の長調になっている所、169小節から、ハッキリと十字架の形にはなっていないかも知れませんが、「ララララ」と4つ平らな音の動きがあった後、高い方の音で答えるように「ララファファレレファミ」と上下の動きがあり、暫く同様に繰り返されます。

随分前に、ある県内で活動している演奏家の方のコンサートのプログラムに、「この曲は、バッハが最初の奥さんを亡くした頃に書かれた」とありました。

辛い気持ちを抱えながらも、なんとかやっていこうとした時、見えて来るものがあるのかも知れないな、と思わされます。

私はフランス組曲の前半の3曲も同じ悲しみをもって書かれたと考えていますよ。

普通は「再婚したばかりの二人目の奥さんにプレゼントするために書いた」と言われるフランス組曲ですが、前半の3曲はどれも短調だし、それにそれまでのバッハのチェンバロ曲のどれよりも悲しみを感じるんです。二人目の奥さんと再婚したばかりという事は、始めの奥さんを亡くしたばかりという事ですから。

私が以前このフーガを弾いた時、”十字架の音型”というものを初めて知り、そこから八百板先生の存在を知りました。

ピアノの世界では”十字架の音型”という言葉が分かる人はマニアックに研究しているくらいですね。

バッハはドイツの作曲家だからドイツで勉強した先生の言う事を踏襲します。

そうでなく、自分で勉強して考えて…という人は本当に少ないです。

先生のバッハを聞いていると十字架の音型から感じられる重み、苦しみが伝わってきます。

ピアノの世界ではバッハをどう弾くかはよく問題になります。

多くはタッチに関する事です。

タッチではなく曲の背景、作曲された頃の背景は注目されても、音型に作曲家が思いを込めていることまで関心が及ぶことはほとんどないです。

この曲十字架の音型の意味を考えて、弾けたらいいなぁと思いました。

ご丁寧なコメントをありがとうございます。

ピアノ演奏にタッチは大切ですが、なぜその音をそのタッチで弾くのかを、当時の歴史的背景や演奏習慣の裏付けの上で論じる必要がありますよね。バッハは古いので、普通のピアノ曲を弾く感覚の延長では、見落としたり誤解したりする事が少なくないということを、ピアノ界の先生方にも分かってほしいです。

逆に、その歴史的背景や当時の演奏習慣を押さえていれば、ピアノで弾いてもじゅうぶんバロック音楽になると思います。

いわゆるbach 主題https://ja.wikipedia.org/wiki/BACH%E4%B8%BB%E9%A1%8Cも一種の十字架になるのでしょうか、それとも十字架はなんとなくきまっている4音でしょうか、

バッハ主題も十字架です。

目安として、構成する4つの音の間の音程に、減音程や増音程といった、当時は原則として使ってはいけないとされていた音程を含んでいる場合などに、「これは十字架を表したのだろう」と考えます。もちろん、その境目は微妙なこともあって、最後は弾く人の判断ですけれど。

ありがとうございます!!

先生が一生懸命、真剣に演奏されておられることに感動しました。今までとは違う(今まで以上に、といった方が良いでしょうか)演奏に迫力を感じました。バッハの曲は短調の曲も多く、内容も十字架など苦しみを表現している(と思われる)にもかかわらず、そこには失望や絶望に終わることのない何か、を思わせられました。オルガンの楽譜や演奏にも、そのように向き合ってみたいと思います。感謝。

嬉しいお言葉、ありがとうございます。とても励みになります。

家合さんのおっしゃる「迫力」は、新型コロナのためにアンサンブルや公開のコンサートを全部やめてチェンバロ独奏に集中しているおかげかと思います。

本当にそう思いました。