ああ福音史家の伴奏!(写真付き)

毎日毎日、指の練習より口の練習です。本当はもっと早く取り組みたかったのですけれど。

2018年10月14日開催の新潟バッハ管弦楽団&合唱団による「バッハ作曲ヨハネ受難曲」全曲公演。いよいよ今週末に迫っています。休憩を除いても2時間を超えるこの大作を、私はチェンバロを弾きながら指揮をするのです。

受難曲には「福音史家」と呼ばれる特別な役の歌手がいます。今から500年前、バッハよりも200年も前にドイツで宗教改革を起こしたマルティン・ルターみずからがドイツ語訳した聖書の言葉を、ひたすらレチタティーヴォで朗誦するのです。

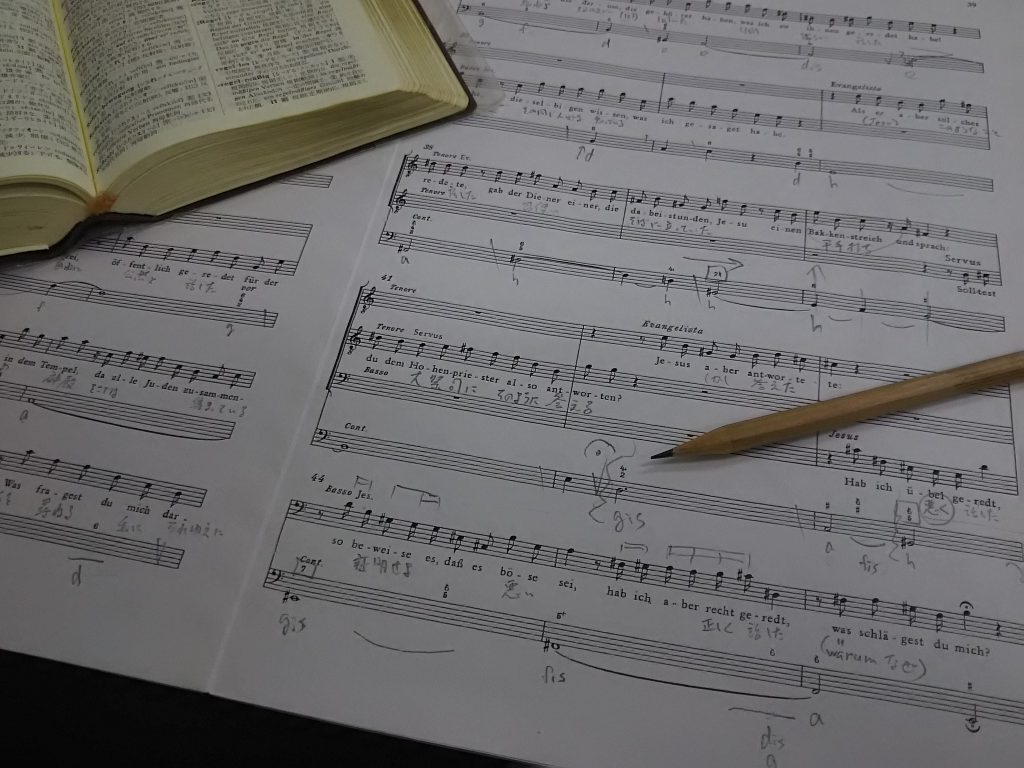

写真はその一部です。チェンバロの楽譜は下段の全音符や2部音符ばかりで楽そうに見えますが、とんでもない! 聖書の朗読は場面によって速くなったり遅くなったり突然止まったり叫んだり息をひそめたり。それと完全に同期して和音を奏でるのですから、歌手の音符を追いかけていたのでは間に合いません。歌手の楽譜は一応8分音符や16分音符で書かれていますが、それはほんの基準であって、実際にはドイツ人がドイツ語を朗読するときのような伸縮自在のタイミングで語られます。だから音符を追いかけていたのでは合わないのです。

で、どうするかというと、私も一緒にドイツ語を口ずさみながら弾くことになります。歌の伴奏をするときに「この辺は大体こういう意味だから」というように大雑把な歌詞の理解で済ませられる場合もありますが、バッハが作曲した福音史家はそうはいきません。ある悪い意味の単語のところだけ突然強烈な不協和音が低音の規則違反の跳躍を伴って現れたりします。「この単語はこういう意味だから」というレベルまで深く理解していないと弾けないのです。

こうなったら、CDの解説についている歌詞対訳では不十分です。単語一つ一つを丁寧に調べ直します。歌詞対訳では日本語として読みやすいように意訳されていることが多いので尚更です。日本語では動詞として訳されていても、ドイツ語の言い回しで名詞だったり過去分詞だったりしますが、その違いは重要です。

焦らず慌てず、辞書を引き、歌詞の一行につき10回は朗読し、そこに和音を重ねていきます。バッハはチェンバロの低音しか音符を指定していないので、どんなふうに和音を重ねるか(ドミソかミソドかソドミか、高音域か中音域か、薄い和音か厚い和音か、アルペッジョは遅くか速くか、装飾音や経過音などは加えるのか加えないのか・・・)を吟味していきます。

ヨハネ受難曲には、この写真のような感じの部分が20ページ分もあるんです。それらを全部まず自分で納得のいく演奏ができるように準備して、でもそれだけでは終わりません。福音史家の伴奏にはチェロ奏者が一人加わるので、その人に対して首で合図を出しながらこれを弾くのです。自分が弾くのに精一杯だとチェロ奏者への合図を出し損ねてしまいます。ドイツ語を口ずさみながら、楽譜には書いてない複雑なニュアンスの和音を両手で弾き、かつその一瞬一瞬のニュアンスを首の動きでチェロ奏者に伝える、という練習を積んでいきます。

と舞台裏の作業をお見せしましたが、本番ではこういうことが見える演奏ではいけませんね。あくまで歌手の朗誦と一体となって、300年前の音楽とは思えない緊迫のドラマにお客様を引き込むことができるでしょうか?

あなたのコメントをお待ちいたします

下のほうのコメント欄で、あなたのお考えをお聞かせくださると嬉しいです。

(システムの都合により、いただいたコメントがサイトに表示されるまでに最長1日程度お時間を頂戴する場合があります。あらかじめご承知くださいませ。)

大変な影の努力を垣間見させていただいたような気持ちです。

いつもコンサートでは歌手の方に気をとられていました。伴奏にはあまり気をつけていませんでした。

今度は考え直してもっといろいろ気を付けて聴いていこうと思いました。

薄い和音、厚い和音という言葉(?)は初めて目にしました。

先生の熱意のこもった指揮が新聞の画面から伝わってきました。きっと素晴らしいコンサートになりますね!

コメントありがとうございます。

コンサートではもちろん歌手に注目してくださっていいのですよ。歌がすばらしく聞こえたなら、伴奏も適切に演奏できたという事ですから。

逆に伴奏が目立ってしまったとしたら、それは伴奏が歌と合っていない証拠です(歌が貧弱すぎるという場合もありますが)。

和音の薄い厚いというのは、同時に鳴っている音が少ないか多いかという事です。すごく薄い和音は、両手で指が10本もあるのに、ドとミしか弾かないような場合です。すごく厚い和音は、両手でドミソドミソドミ(それ以上は無理なので)と弾くような場合です。

10月14日リュートピアでの演奏会を控えられての、多分超ご多忙でおられる時にわざわざお返事を頂いて恐縮でした。

13日には長岡公演の時のCDヨハネ受難曲中間部を聴いていました。そして今日リュートピアでヨハネ受難曲全40曲の演奏会に行ってきました。前回のリュートピア公演より観客が多かったように思いました。二階席の真ん中で聴いていました。 きれいでした!!!

先生のお話もチェンバロの音もよく聞こえました!合奏も合唱も大変素晴らしかったです。もちろん独唱者の方々も。管弦楽も前よりよく聴くことができました。

今日はきれいなメロディに包まれて素晴らしい時間を過ごせました。先生初め団員の方々のご苦労のお陰です。ありがとうございました。

嬉しいコメントをありがとうございます!

どんなに大変でも、疲れても、お聴きくださった方のそのお言葉ですべて報われます。

歌手は勿論楽譜から充分読みとる努力をし、丹念に音を仕上げて行かなければいけないとおもいますが、その上で演奏するのも聴くのも両方での私の楽しみは通奏低音群です!そこが表情豊かであってほしい。そうだと至福の時間となります。ですからとっても重要です。八百板さんの想像力&妄想力は見ていて楽しいです。ワクワクします。

私は時々、そんな人と演奏するとアイコンタクトで「カッコイイ!」「素敵!ありがとう!」と伝えます。もちろんそのあとの一緒に呑むお酒は格別です!(道反れました。。)

また、声楽曲をともに楽器で演奏するって、コレペティの存在と同じくらい、声楽の人以上に勉強しなくてはいけないのだと思いますし、もしなれていない人にはそれがわかるように告げられたらすてきな演奏がもっと増えると思うのです。

押見さん、コメントありがとうございます。

さすがプロの声楽家らしいお言葉ですね!

結局、自分のパートをどう演奏するかを超えて、楽曲全体をどうしたいかという視点を持てるかどうかですね。

以前、新潟バッハ管弦楽団さんの演奏会に行った時、プログラムに載っていたドイツ語の歌詞について、ドイツ語の文はそのままで、各単語の下に、日本語が書いてありました。

無理に日本語訳文を作る必要も無いし、曲はあくまでドイツ語に沿って展開されるので、この方が、歌詞と音楽の関係をつかむのに集中出来て良いと思いました。

最近はあまりやってないですが、声楽を伴う作品の演奏会に行くとき、当日までに歌詞の意味調べをしていました(主にドイツ語作品)。私も、バッハ管弦楽団さんのプログラムの歌詞訳のように、ドイツ語文章をそのまま書いて、単語の意味をその下に書く、というようにしていました。素人に出来ることや理解は限られていると思いますが、歌詞が分からない状態で聞いてもおもしろく無いし、なんとなく、この部分はこういうことを言ってるんだな、と押さえておくだけでも、曲の進行が分かります。

今回のブログをよんで、プロの方の声楽作品への取り組みの様子が垣間見れて、興味深かったです。

コンサートにもおいで下さったのですね。ありがとうございます。

あのプログラムでドイツ語の単語の下に一つ一つ日本語を書いたのは私の発案です。意味を調べたのも私です。ご来場のお客様がどの程度見てくださるか自信はなかったのですが、お役に立てましたようで心強いです。

それにしても、ご自分でもコンサートを聴くに歌詞を調べるとは素晴らしいですね!

おはようございます。

歌詞をベースにしたいのだけど、なんかすこしずつずらしたパーツがあるとごちゃごちゃになるし、ここどうしてこんなにのばすんだあ、2小節分くらい伸ばしておるな、みたいなのがあったりして、とにかくバッハの声楽部分の扱いは大変だというか、プッチーニとかにくらべて本当にやりにくい、バッハは自分が天才だから他人もできるとおもっていてこまる、とかぶつくさ思っています。

コメントありがとうございます。

バッハの頭の中には「演奏しやすいかどうか」という価値基準は無かったんだと思いますよ。

鍵盤曲だって同時代のどの作曲家よりもはるかに弾きにくいです。

私は声楽は専門でないので良く分かりませんが、声楽曲が歌いにくいとしても全然不思議ではありません。

おはようございます。きょうの左はしっかり、もおもしろいです。

ありがとうございます!

数字バスなうえにレシタテイーボだなんて、ことば全部覚えてるんだなあと、

この方たちのあたまどうなっているんだろうと

その脳と耳と目と手の仕事量に驚嘆します。

エヴァンゲリストのチェムバロのみならず

オペラのセッコもですが。

いえ、ほんとうはアリアや歌曲のピアノだって

ピアニストさんは弾きながら歌詞がつぶやけないと、その歌詞の内容で

顔も変わらないといけないんですけどね。・・・ってヒトのことはいえませんけど。

コメントありがとうございます。

歌詞の大切さを分かってくださるだけでも十分にすばらしいです!

そのお気持ちがあれば、その方向に進歩しますよ。