要目表

| モデル | フランドル様式ヴァージナル(ミュゼラー型) |

| 製作者 | 久保田彰 1980年 |

| 寸法 | 奥行き515mm、幅1720mm、本体厚さ275mm |

| 重量 | 本体30kg、脚7kg |

| レジスター | 8′ |

| 音域 | C~d3、51鍵 |

| ピッチ | a=415 |

要目表の説明

モデル

16~18世紀の200年以上ものあいだ最も重要な楽器の一つとして栄えたチェンバロの一族には、形も大きさも実にさまざまなものが作られました。そのうち、演奏者に対して弦が横方向に張られているもののグループが「ヴァージナル」と呼ばれており、さらにその中で鍵盤が向かって右側にあるものを「ミュゼラー型」、左側にあるものを「スピネット型」と呼んで区別しています。17世紀前半のフランドルで多くの優れたチェンバロを製作したルッカース一族はまたヴァージナルも大量に製作しており、この楽器はそれらをモデルにして製作されました。

ヴァージナルはチェンバロの時代の前半に大活躍しましたが、一般によく知られるバッハやヘンデルといった音楽家が活躍した時代には既に使われなくなっていたために、大変魅力的な楽器であるのに現代ではほとんど知られていないようです。

ルッカースの楽器はヨーロッパ中に大量に輸出されましたが、特に隣国のオランダおよび海を隔てて目と鼻の先のイギリスには数多くのヴァージナルが渡りました。オランダの画家フェルメールの絵の中には裕福な市民がヴァージナルを演奏している場面を描いた傑作がいくつも残されていて、バロック音楽を専門に学んだ音楽家がヴァージナルを知らないというのに、絵画をこよなく愛するアマチュア画家までが彼の絵を通してヴァージナルを知っているというのは、実に皮肉なことと言わなければなりません。

製作

今や日本のチェンバロ製作の第一人者に数えられる久保田彰氏ですが、この楽器を製作した1980年当時はまだ工房を開く前の修行中だったとのことです。そのために装飾などは採算を度外視して非常に手の込んだものになっていますが、音色もまたそれに劣らず素晴らしいです。久保田氏いわく「修行中の作であるのに奇跡的にとてもいい音の出る楽器ができてしまった。」と謙遜されていますが、過去20年間弾き込まれてきたことにもよるでしょう。一時期ある人が所有した後に手放し、久保田工房に戻ってしばらく演奏会貸出し用に使われていたものをこのたび安く譲ってもらいました。

寸法

幅は1m70cmありますが奥行きは50cm少々しかなく、壁際に置けば他のチェンバロの仲間に比べてほとんど場所を取らないので、家庭の室内に置いて楽しむには実に好都合な楽器です。実際17世紀当時もこれらヴァージナルが特に愛好されたのがオランダやイギリスといった国々で、そこでは(豪邸を構えた貴族ではなく)裕福な市民たちが自分たちの家庭で自ら演奏を楽しんだと言われています。車での運搬に際しては、少々の道具は必要ですが一人で積み下ろしができるのも助かります。

レジスター

ヴァージナルは1つの鍵盤に弦が1本ずつしか張っていないのが特徴で、一般のチェンバロのように複数の弦の組み合わせによって音色を変えるということはできません。しかし当時の人々がヴァージナルに複数の弦を要求しなかった理由は、ヴァージナルのために書かれた作品を実際に演奏してみれば納得できます(詳しくは後述)。

音域

17世紀前半に一般的であった音域よりも数鍵拡張してあります。この4オクターヴ少々というのはチェンバロの時代にかなり長期間にわたって標準的な音域でした。チェンバロの最後期に属するJ.S.バッハの作品もこの音域でほとんど演奏できます。楽器の一番長い部分に鍵盤が食い込んでいるのでいかにも音域が狭く見えますが、鍵盤部分の幅は一般の1段鍵盤のチェンバロとほぼ同じです。

華麗な装飾

この楽器の装飾も私が所有する「久保田彰2000年製作フランドル様式2段チェンバロ」と同様に当時のルッカース工房で施された装飾の様式を踏襲しています。ルッカース工房の装飾様式については「久保田彰2000年製作フランドル様式2段チェンバロ」のページを参照下さい。

外側の大理石模様

この楽器の大理石模様は「久保田彰2000年製作フランドル様式2段チェンバロ」と並べて演奏する場合の見栄えを考えて対照的な褐色にし、底面を除く5つの面すべてに描いていただきました。模様の外周には白と黒の縁が描かれ、一見すると大理石模様の部分が一段低く沈んでいるような錯覚を覚えますが、このような細工もルッカース工房で行われていたものです。

響板の花の絵

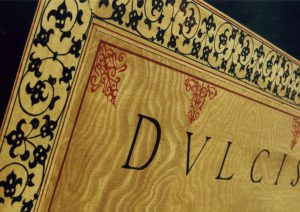

ラテン語の格言と蓋の裏の木目模様

日本語訳がどこかに載っていないかと書物をいろいろ調べましたが見当たらないので、ラテン語に詳しい友人の助けを借りて訳してみました。

DVLCISONVM REFICIT TRISTIA CORDA MELOS →「愛らしい調べは悲しい心を癒す」

MVSICA DVLCE LABORVM LEVAMEN →「音楽は苦しみを和らげる甘い薬」

木目模様の木版画は久保田氏自ら版を彫ったものです。

鍵盤と周囲の装飾

鍵盤は白鍵が牛骨、黒鍵は楢の木です。鍵盤の周囲はルッカースペーパーの貼り付けではなく、手間をかけた手描きです。そして、その上の縁には西洋の城壁を思わせるような立体的な細工が施されています。

試奏から購入まで

久保田工房に試奏に出かけたのは2000年10月7日、久保田氏ご本人は留守でしたが、用件を伝えられていた若くて美人のお弟子さんに案内されて楽器と対面しました。楽器を一目見てその採算を度外視した装飾に目が釘付けになり、そして弾き始めたらもう止まりませんでした。途中でそのお弟子さんが出して下さった麦茶にもほとんど手をつけず、予定していた2時間があっという間に過ぎてしまいました。当時まだ独身の私としたことが、その間に何度となくその若くて美人のお弟子さんと話をするチャンスがあったにもかかわらず、楽器のことで頭がいっぱいだった私はあいさつもそこそこに帰ってきてしまいました。その日の興奮が冷めるにつれて名前も知らないその方の面影が浮かんできて頭から離れなくなる始末。

興奮していたとは言え、確認すべきところは確認してきました。タッチが実に自分向きであること(他の方が製作したヴァージナルを2台試奏したことがありましたが、それらの比ではありませんでした)、調律がとても楽なこと、外側の大理石模様が(久保田氏の修行中の作ということもあって)まだまだリアルとは言い難く、同じ久保田氏に作っていただいた2段チェンバロと並べて演奏会で使うのが少々かわいそうなこと、演奏中に鍵盤の下に垂らしておく前蓋が膝に当たって弾きにくいこと、その他細かいことまでちゃんと見てきました。

数日後に電話をし、購入の契約をしました。大理石模様については別料金を払って描き直していただくことにしましたし、前蓋は割合簡単に外せるようになっていて、久保田氏のお話では演奏会では外して使うことの方が多いとのことでしたが、2段チェンバロの上鍵盤を弾く時のように腕を伸ばせば問題はなく(少々疲れますが)、購入の是非を左右する程のことではありませんでした。

楽器を受け取りに行ってきたのが2000年12月17日、車に載っているついでに翌日の午前中に長岡リリックホールのスタジオを借りて写真撮影を済ませ、我が家に納まったのは昼過ぎでした。一人で何とか車から降ろしましたし、その6日後には早速このヴァージナルの御披露目演奏会を組んであったので、特にお祝いをすることもなく練習モードに突入しました。もっとも、我が家に納まって最初に弾いた曲は中学生の頃にラジオで初めて聴いた思い出のヴァージナル曲である「バード作曲:ネヴェル夫人のグラウンド」でした。少ない小遣をはたいて買った「ネヴェル夫人のヴァージナル曲集(全曲)」の第1曲です。6日後の演奏会の最初の曲もこの「ネヴェル夫人のグラウンド」にしました。

音の特徴

丸い音

多種多様なチェンバロの一族の中でも、フランドル様式ヴァージナルのミュゼラー型の音色は実に特徴的です。通常はチェンバロに限らずヴァイオリンやギターでも弦の端の方を弾いて倍音の多い華やかな音色を求めるのですが、このタイプは例外的に弦のほぼ中央をはじくので基音のしっかりした丸い音がします。弦の中央をはじくというのは弦が鍵盤に対して横向きに張られているヴァージナルだからこそできることです。

この「基音のしっかりした丸い音」はちょうどリュート(チェンバロの時代に大活躍した撥弦楽器、東洋の琵琶と同類でギターのように構えて演奏する) の音に近いものがあり、試しにリュートのための曲をそのまま弾いてみたら実に美しく響いたので驚いてしまいました。他のチェンバロではなかなかそうはいきません。これでダウランド(ルネサンス期イギリスのリュートの名手)の100曲もの傑作がそっくり私のレパートリーに加えられるようになると思うと嬉しい限りです。

音域による違い

それから、音域によって音色が非常に異なることも特徴として挙げられます。高音はガラスのような明るい音、中音は鼻にかかったような渋い音、そして低音は力のある音です。

演奏していると、あたかも3つの違う楽器が合奏をしているように聞こえることもありますし、作曲上でも最低音や最高音はやたらに使わないように作られていて、ここぞという時に現れると「ああ、こんなに低い音が現れた」「ついにこの最高音に達した」と、その存在感を大袈裟すぎるくらい存分に主張します。

減衰の早さ

そして、ヴァージナルに限らず初期の小さい楽器全般に言えることですが、音がとても早く減衰します。

バッハやクープランといった後期の作品に比べると、初期の(特にイギリスの)作品は厚い和音が多く使われますが、後期の楽器で弾いて野暮ったくなってしまうそれらの和音が、減衰の早いヴァージナルでは実に美しく響きます。

また、これは誠に不思議なことなのですが、オルガン(音が全く減衰せずいつまでも伸びる)のために作られた曲までも美しく響くのです。極めつけはグレゴリオ聖歌に基づく2声曲(片手が全音符で弾く聖歌の旋律に、もう片手が細かい音でまとわりつく)ですが、減衰の早いヴァージナルでは聖歌の旋律などは音が鳴っている時間よりも減衰して聞こえない時間の方が長いのではないかと思うくらいなのに、そうやって時々ポツリ・・・ポツリ・・・と弾く全音符がちゃんと旋律としてつながって聞こえるのです。おそらく基音がしっかりしていることも手伝ってか、一音一音が強く自己主張をするので、物理現象としての音が消えても聴き手の意識の中で鳴り続けることによるのだと思います。

この一音一音が強く自己主張をするという性格は、他の対位法的作品(ファンタジア、リチェルカーレ、カンツォーナなど)にも強みを発揮し、複雑に絡み合う諸声部が和音として溶け込んでしまうことなく独立したパートとして聞き分けられます。

多様な表現

と、私にとっては良いことづくめの音色なのですが、先日のお披露目演奏会では「チェンバロの仲間」と聞いて後期のチェンバロのようなシャラシャラした雅な音色を期待されていた若干のお客様は、あまりに予想に反した音で最後まで首をかしげていました。

楽器というのはうわべだけの美しさを表現できれば良いのではなく、喜怒哀楽あらゆる感情を表現できるべきだというのが私の持論ですが、この楽器は8’一列しか持たないというのに弾き方次第であらゆる感情を表現できますし、曲の方も絶妙に選択された音域や和音の厚さなどによって多様な感情が自ずと表現されるように作られています。それから弦の中央をはじく関係から鍵盤を離した時の消音の際に中低音では「カチャ」という雑音が生じるのですが、これをうまく逆手にとって陽気な曲ではあたかも打楽器の伴奏が付いているかのように聞こえたり、低音部が激しく動く曲などでは「そこまでやるか?」というほどの怒りの感情までも表現できます。

チェンバロも後期になると複数のレジスターの組み合わせで多くの音色を備えるようになり、多様な感情を表現するための一層分かりやすい手段を手に入れることになりますが、それはチェンバロが「自分で弾く楽器」から「人に聴かせる楽器」へと変化していったこととも無関係ではないかもしれません。

音を聴いてみてください

言葉で長々と説明するより、音を聴いていただいたほうが早いですよね。どうぞお聴きください。