メルマガ会員専用ページ-コンサート曲目の解説

風岡優ヴァイオリン・リサイタル「バッハのヴァイオリン独奏曲全15曲」

無伴奏ヴァイオリン曲の聴き方ガイド

バッハの無伴奏ヴァイオリンのためのソナタとパルティータ全6曲を目の前で堪能できるせっかくのチャンスです。この種の音楽特有の聴き方のコツを知って、その素晴らしさを存分に味わいましょう。

なお、ここで解説するのはごく一部ですが、皆さんも楽譜をダウンロードして印刷し、他の曲も同じように分析してみてください。

1.伴奏が無いというわけではない

無伴奏と言っても、ただ旋律が一つ寂しく鳴っているのではありません。別の伴奏楽器とアンサンブルしない、という意味であって、1つのヴァイオリンで伴奏も同時に弾くのです。

2.典型的な低音声部

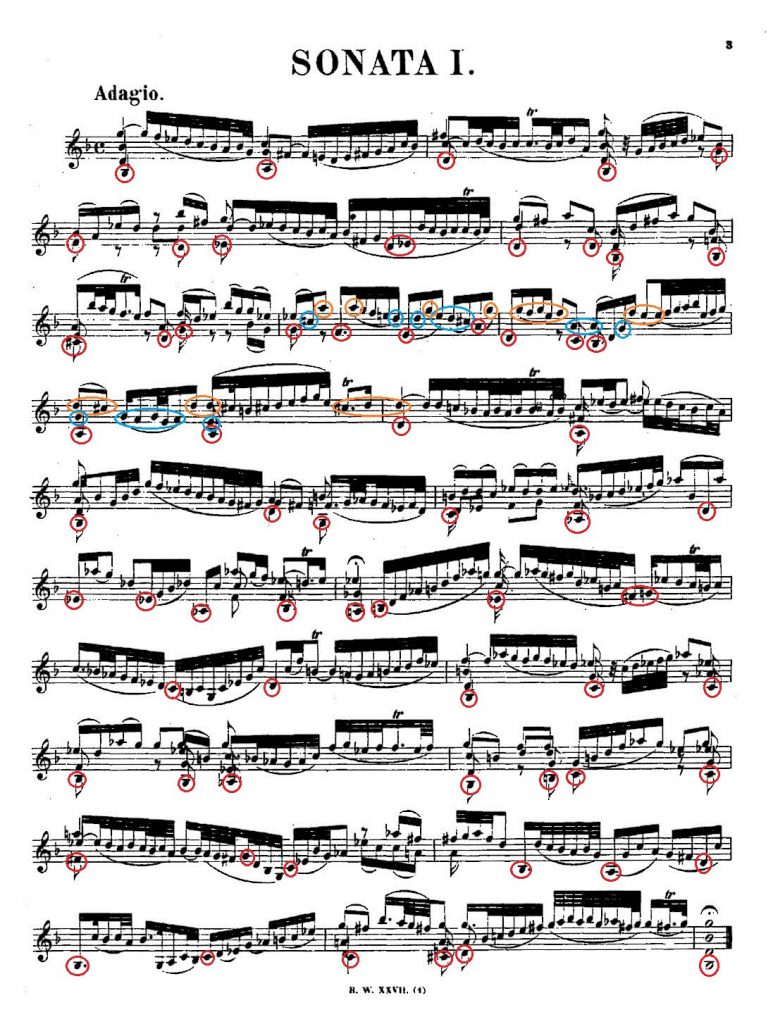

下の楽譜をご覧下さい。無伴奏ヴァイオリンのためのソナタ第1番ト短調より 第1楽章です。

低い音に赤丸を付けました。試しにこの楽譜を鍵盤楽器で弾くとします。左手は赤丸の音を1オクターブ下げて、それ以外の音を右手で弾くなら、この赤丸の音は典型的なバロック音楽の低音声部の動きそのものです。

無伴奏ヴァイオリン曲を聴くとき、まず拍の頭で演奏される低い音は低音声部だと思いましょう。そうすると、少なくとも低音とそれ以外とによる二重奏として聴くことができます。

3.跳躍音型は複数声部を分散和音として弾いたもの

上の楽譜の3段目から4段目をご覧下さい。赤が低音声部だと言いましたが、オレンジの高音声部のほかに、青の内声も同時に進行しているのが読み取れます。

この3つの声部が同時に鳴る所もありますが、特に3段目では分散和音の中にちりばめられています。つまり、ジグザグの旋律ではないのです。赤、青、オレンジのそれぞれが、順次進行を主体として滑らかに進んでいきます。

このように、元々複数の声部による対位法として発想した音楽を分散和音の中にちりばめるというのは、バッハよりずっと前にフランスのリュート音楽で確立した様式です。多声部の緻密さと響きの優雅さを両立させています。

4.細かい音符は即興演奏を記譜したもの

そうやって複数の声部の流れで曲の大枠を捉えると、その間をつなぐ細かい音符が後に残ります。これは、バッハの時代のイタリア人音楽家たちの様式による即興演奏を記譜したものです。本家イタリアでは楽譜にこんな音符は殆ど書かれず、演奏者にすべて任されていましたが、バッハは模範として全部書き尽くしているのです。ですので、この細かい音を正確に16分音符や32分音符、64分音符として弾くのではなく、何とも楽譜に表しようがない微妙なタイミングの即興演奏として聞こえるように演奏するのが本来のあり方です。

5.聴き手が頭の中で音を補う

次の楽譜をご覧下さい。無伴奏ヴァイオリンのためのソナタ第1番ト短調より 第2楽章(途中まで)です。

3段目から4段目ではフーガが一段落して分散和音の挿入部ですが、第1楽章と違って拍の頭に低音がありません。低音がないのですから、拍の頭の音は高音声部または内声の旋律だと考えます。その音の3度下、または10度(=オクターブと3度)下に低音を補ってみると、これが見事にはまるのです。つまり、拍の頭が低音でないとき、その音は和音の第3音であって、その下に根音としての低音が隠されているのです。

この隠された低音を頭の中で補うことができるようになると、無伴奏曲の中でどことなく頼りなく感じられた部分が突然充実したアンサンブルとして聞こえてきます。無伴奏曲の一番高度な聴き方です。

ちなみに、このように必要な低音を演奏しないのは、バッハの場合は演奏を容易にするためなんかではありません。響きの厚みを劇的に変えて、他の部分とのコントラストを作り出しているのです。

ヴァイオリンとチェンバロのためのソナタの聴き方ガイド

この種の音楽はバッハが始めたもので、バロック音楽の中でも特異な存在です。タイトルの文字通りに「ヴァイオリン 対 チェンバロ」の二者関係で作曲された楽章は少なく、殆どの楽章は3つの旋律の緻密な絡み合いでできています。

1.ヴァイオリン、チェンバロの右手、チェンバロの左手による3重奏

次の楽譜をご覧下さい。ヴァイオリンとチェンバロのためのソナタ第2番イ長調より第1楽章(途中まで)です。

冒頭でヴァイオリンが奏でる旋律を、次の小節でチェンバロの右手(高音)が奏で、その次の小節でチェンバロの左手(低音)が奏でます。3つの声部が全く対等です。誰が主役とか、誰が伴奏とかいう区別はありません。楽譜なしに全部の動きを聴き取るには集中力が必要です。

2段目の中ほどになると、左手が支え役になって、ヴァイオリンと右手が仲良く一緒に動きます。こういう所の方が聴くのも楽で、聴き手を安心させたところで一段落です。

2段目の終わりからは、冒頭と同じ旋律を今度はチェンバロの右手が初めに奏でます。そして、ヴァイオリン、チェンバロの左手、と受け渡されていきます。またもや聴き取るには集中力を要します。

4段目の後半になると、またチェンバロの左手が支え役になって、ヴァイオリンとチェンバロの右手が一緒に動き、聴き手を安心させて一段落です。

このように、3つの声部が対等に絡み合う音楽というのは、何となく聞き流せるものではありません。バッハのこの種のソナタがあまり演奏されないのはそのためもあるでしょう。でも、たとえ全ての動きを聴き取れないからといって悲観する事はありません。バッハの作品には、あまりに複雑すぎて演奏者本人でもその細部まで完璧には認識できないだろう、というとんでもない曲もあります。細かいところを聴き取ることとは別に、上に書いたように「緊張と弛緩」の交替の流れに身を任せるという楽しみ方ならできるでしょう。

2.厳格なカノン

次の楽譜をご覧下さい。ヴァイオリンとチェンバロのためのソナタ第2番イ長調より第3楽章(途中まで)です。

今度はチェンバロの左手はずーっと分散和音による伴奏に徹します。そして、ヴァイオリンとチェンバロの右手が、曲の始めから最後まで厳格なカノン(追いかけっこ)を展開するのです。

ヴァイオリンが次々に奏でる旋律に7色の矢印をつけて区別してみました。その全てに対して、1小節遅れてチェンバロの右手が全く同じ旋律を追いかけています。

和声分析をしてみると分かるのですが、嬰ハ短調で始まった曲が途中でイ長調を経て嬰ヘ短調に転調しています。なのにヴァイオリンとチェンバロの右手は臨時記号(シャープやナチュラル)も一つも違わずに完全に同じなのです。信じがたいことですが、転調の前後のどちらにも適応するように旋律を作っておくことで可能になる芸当です。

バッハの作品の中でも、次々に転調を繰り返しながらもこんなに厳格なカノンというのは少ないです。「ソナタは聴きやすい世俗音楽、カノンは深遠な宇宙の真理を追究する宗教音楽」などという垣根を、バッハは超越してしまっています。

3.演奏者からみた、この形態の絶妙なバランス

このような緻密な音楽を、3人も4人もの奏者で組み立てるのはなかなか大変です。音楽の方向がバラバラになってしまいがちです。かといって、チェンバロ奏者一人でできることには限界もあります。バッハ特有の、ヴァイオリンとチェンバロの2人で3つの声部を奏でるという形態は、その両者の間にある絶妙なバランスだと思うのです。

ヴァイオリンと通奏低音のための作品の聴き方ガイド

1.「通奏低音」とは

「通奏低音」とは、バロック時代を中心に栄えた特別な伴奏法をさす言葉です。この時代のアンサンブルでは殆どの場合、チェンバロは左手の低音だけが書かれた楽譜に基づいて自分で右手を即興的に作曲しながら演奏したのです。

インターネットで検索すると「チェンバロの左手にチェロやファゴットなどの低音旋律楽器を重ねて演奏する」と説明される場合が多いですが、実際にはチェンバロ(またはオルガンやリュート)だけによる演奏も多く実践されていました。いずれにしても、作曲家によって楽譜が書かれたチェンバロの左手が何といっても重要です。このことによって高音と低音の旋律がはっきりと向かい合い、バロック芸術の理念である「コントラスト」を表していました。右手は主に和音を奏でて、両者の間を取り持ちます。

2.バッハの通奏低音は普通ではない

普通のバロック音楽なら上の説明で済むのですが、バッハに限ってはそうはいきません。

次の楽譜をご覧下さい。ヴァイオリンと通奏低音のためのソナタ ト長調より第1楽章です。

低音の音符の上に数字がたくさん書かれています。この数字は低音の音符からの音程を表します。例えばドの音に「6」と書いてあったら、ドの6度上すなわちラの音を弾きなさい、という意味です。何も書いてないところは、最も当たり前である3度上と5度上の音を弾きます。

赤丸で囲ったところをご覧下さい。ヴァイオリンの音からも低音の音からも連想できない、複雑な数字の動きが見られます。つまりチェンバロの右手に単なる和音を弾かせるだけにとどまらず、旋律として充実した内声を弾くように要求しているのです。いかにも対位法の大家バッハらしいですね。

青丸で囲んだ数字は、印刷が潰れてしまって読みづらいですが全部「9」です。ということは低音のオクターブ上より1音上。低音がソでヴァイオリンがシなら、普通はソシレの和音になるところですが、バッハはこれに不協和なラをぶつけているのです。そんな、数字からしか分からない不協和音がこんなにたくさんあるのもバッハらしいです。

3.ヴァイオリンは無伴奏曲のような動きも

次の楽譜をご覧下さい。ヴァイオリンと通奏低音のためのソナタ ト長調より第2楽章(途中から)です。

特に1段目は無伴奏ヴァイオリン曲を思わせる重音奏法が目立ちます。ヴァイオリンだけで3つの旋律を同時に奏でています。重音でないところも、よく見ると分散和音の中に複数の旋律の動きが隠されているのは、無伴奏ヴァイオリン曲で説明したのと同じです。

注目したいのは1段目の終わり、緑で囲った音です。ヴァイオリンの低いラの音は、通奏低音の音と同じ高さです。つまり、ヴァイオリンが一瞬だけ通奏低音役も兼ねているのです。

この曲にも「9」(黄土色の丸)がよく出てきますが、1段目終わりのものには深い意味があります。低音のレの9度上ということはミですが、これはヴァイオリンの青丸のミがここまで伸びていると考えるのです。ヴァイオリンが分散和音で複数の声部を奏でると、各声部は途切れ途切れになりますが、それをチェンバロの右手が補っているのです。

4.フーガと協奏曲の融合

次の楽譜をご覧下さい。ヴァイオリンと通奏低音のためのソナタ ト長調より第4楽章(途中まで)です。

赤い矢印がフーガの主題です。始めに低音、次にヴァイオリンの中音域。それから重音奏法で仕方なく途切れ途切れになっていますがヴァイオリンの高音域、と3回続けて主題を奏します。

冒頭、低音が主題を奏するところに、数字がたくさん書いてあります。オルガン音楽だったらフーガは厳格に単旋律で始めるのがしきたりです。でも、合奏音楽や教会カンタータなど多くのジャンルで、華やかな感じを出すことと聴きやすさのために、始めから充実した和音つきで演奏することが好まれていました。

この冒頭の数字の処理ですが、もしチェロなどが合奏に加わっているなら、チェンバロの右手は好き勝手に華やかに飾り立ててもいいでしょう。でも、チェンバロだけで伴奏するなら、ただでさえ人間の耳は高い音のほうに注意が行くのに、この低音は動きが最低限なので尚更チェンバロだと目立ちません。右手を上手に弾かないと、低音が主題であることが理解されない難しいところです。

さて、青い矢印からの1小節半は、低音が休符を含む純粋な伴奏の形でフーガらしくありません。同時にヴァイオリンはここだけスラーを伴って、いかにも独奏ヴァイオリンといった動きです。これはここだけ「ヴァイオリン協奏曲の独奏部分」という設定なのです。

バッハの4曲の管弦楽組曲の各1曲目はどれも中間部がフーガですが、そのすべてにこうした「協奏曲の独奏部分」が挿入されています。バッハは二十歳ごろにヴィヴァルディなどのヴァイオリン協奏曲に出会って強い影響を受け、その原理を生涯にわたってすべての音楽ジャンルに適用しようと務めました。

このソナタは、編成はヴァイオリンと通奏低音だけですが、イメージする世界はそこにとどまりません。教会に響き渡る合唱と管弦楽によるフーガ、そしてそこに協奏的に挿入される独奏ヴァイオリンという、はるかに雄大な世界を表現しているのです。バッハの作品には、編成の小さな曲ほどこの傾向が見られます。